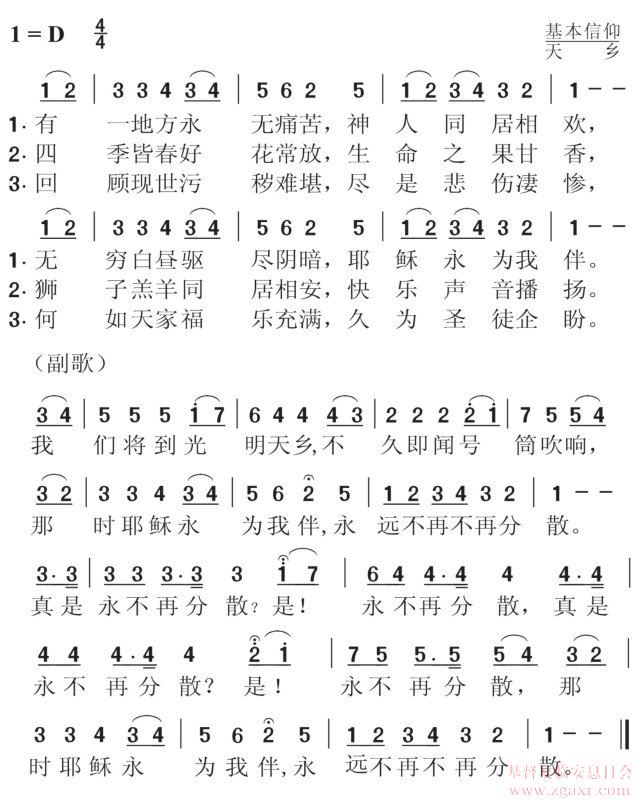

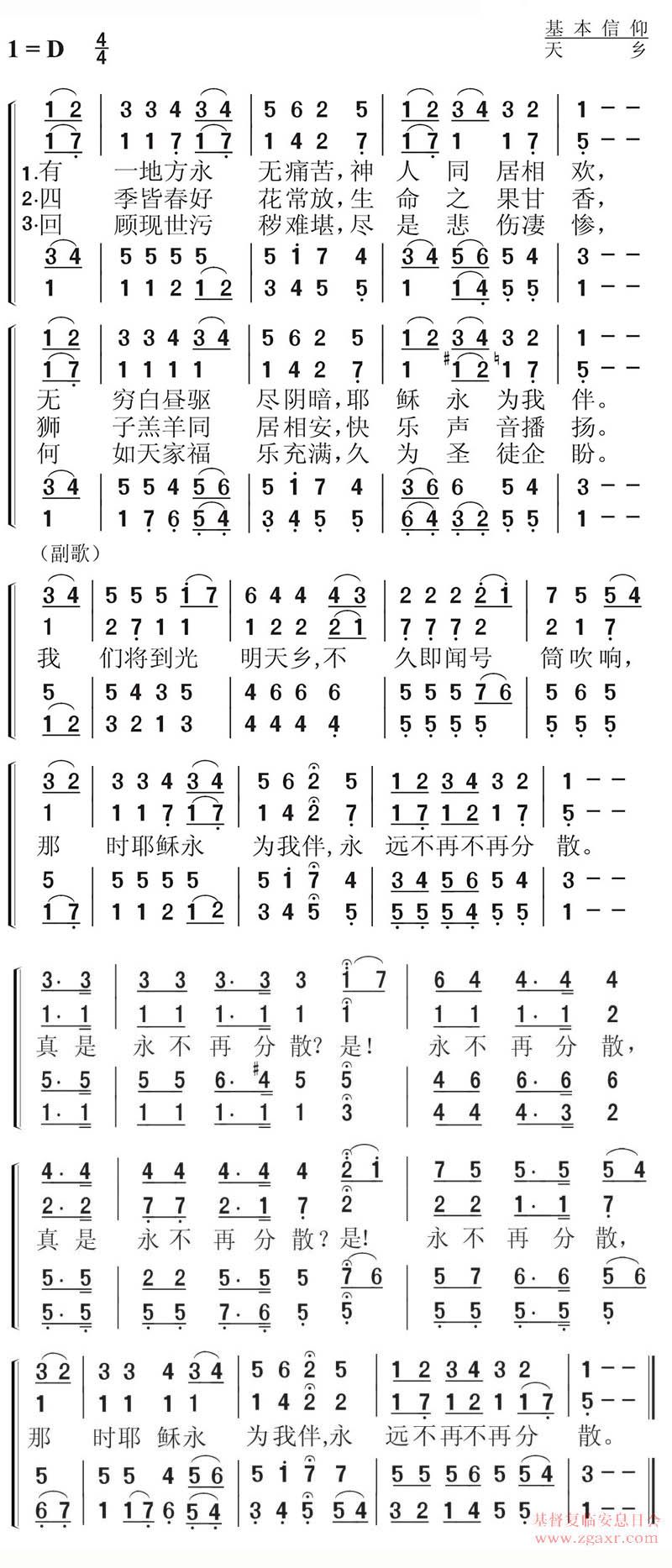

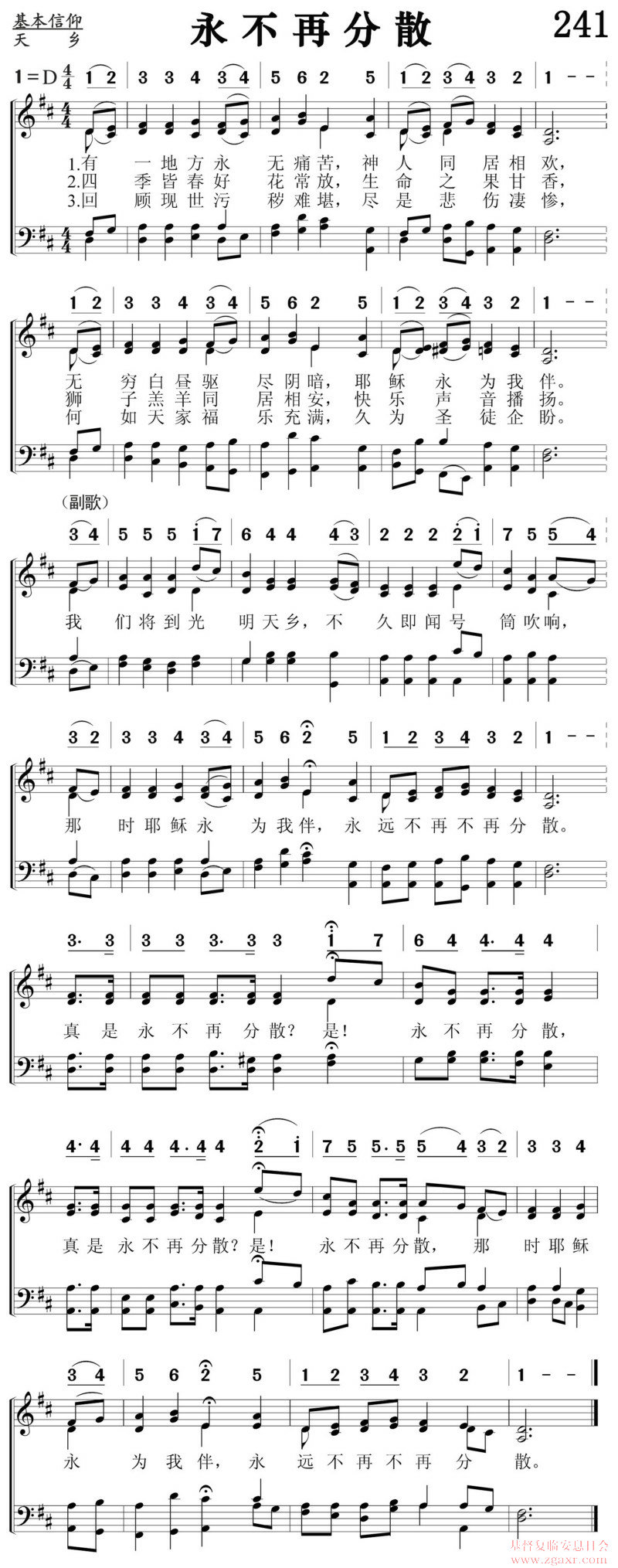

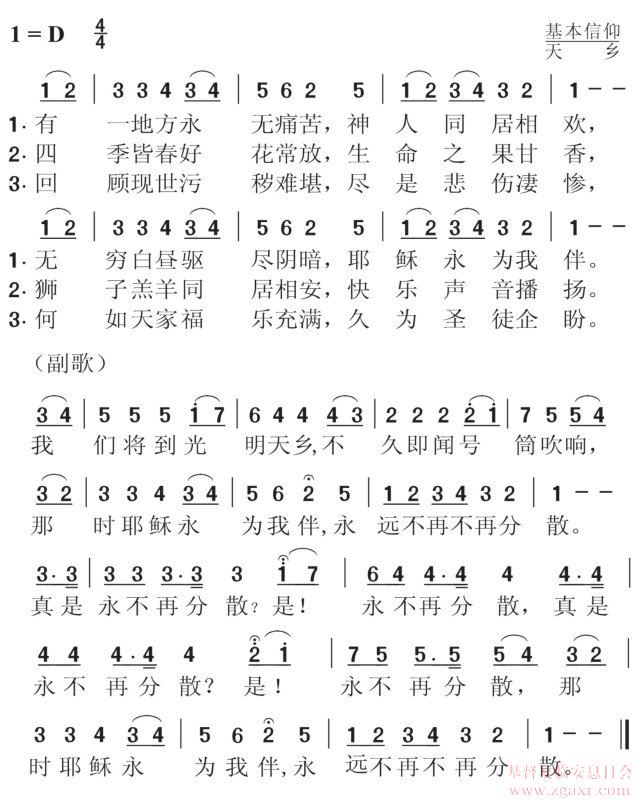

1.有一地方永无痛苦,神人同居相欢,

无穷白昼驱尽阴暗,耶稣永为我伴。

2.四季皆春好花常放,生命之果甘香,

狮子羔羊同居相安,快乐声音播扬。

3.回顾现世污秽难堪,尽是悲伤凄惨,

何如天家福乐充满,久为圣徒企盼。

(副歌)

我们将到光明天乡,不久即闻号筒吹响,

那时耶稣永为我伴,永远不再不再分散。

真是永不再分散?是!永不再分散,

真是永不再分散?是!永不再分散,

那时耶稣永为我伴,永远不再不再分散。

1

There is a land of pure delight,

Where bliss eternal reigns,

Infinite day excludes the night

And pleasures banish pain.

Refrain

We’re trav’ling to Immanuel’s land,

We soon shall hear the trumpet sound,

And soon we shall with Jesus reign,

And never, never part again.

What! Never part again? No, never part again,

What! Never part again? No, never part again,

And soon we shall with Jesus reign,

And never, never part again.

2

There everlasting spring abides,

And never with’ring flowers,

And but a little space divides

This heav’nly land from ours.

3

Could we but stand where Moses stood,

And view the landscape o’er,

Not all this world’s pretended good

Could ever charm us more.

There Is a Land of Pure Delight

瓦茨(Isaac Watts, 1674-1748)作词,曲调选自1853年《锡安铃鼓》,唐纳德.海恩斯(Donald F.Haynes,1907-1975)改编

词作者瓦茨出生于英国独立教会一位执事的家庭。当时不属国教的信徒横遭迫害,瓦茨的父亲曾因此被捕入狱,但他们全家人都信仰坚定,刚强不屈。母亲常抱着小瓦茨去探监。由于家境贫困,营养不足,小瓦茨从小身体虚弱,身体矮小。及至长大无钱上学。曾有人愿出资供他上学,但以毕业后要在国教内任圣职为条件,遭到他父子的坚决拒绝,毅然决定自己到伦敦私立学校半工半读。

瓦茨从小就表现出文学方面的才华。18岁那年他从伦敦学校回家度暑假,在参加礼拜后,他指出所唱诗篇实在平淡乏味。担任该堂执事的父亲对他说:“青年人,你不要消极地指责和批评。你说不好,请你写点好的给我们吧!”他接受了这个挑战,回家后就根据《启示录》第5章写了一首八节的长诗,题为《颂赞被杀的羔羊》,下周带到教会,让信徒群众试唱,受到他们热烈的欢迎。他们要求他继续写下去。于是他几乎每周都写一首,到他21岁时便积累了一百多首,先后出版了好几本圣诗集,其中以1707年问世的《圣诗与灵歌》和1719年出版的《以新约的言语仿写大卫的诗篇》,最为脍炙人口。这些以旧约的诗篇为依据所写的具有福音特点的现代圣诗,为教会的崇拜增色不少。

瓦茨虽然很有才华,但为人和蔼可亲,平易近人,通情达理。他一生健康欠佳,却坚持登台讲道,诲人不倦。

瓦茨在1712年因身体不佳,就接受了伦敦阿布尼爵士夫妇的邀请,到他家别墅休养。原定做客一星期,谁知一住就是36年,直到去世。瓦茨的许多诗文是在这个别墅内写成的。除写圣诗以外,瓦茨还将《诗篇》译为韵诗,且着《逻辑学》一书,英国牛津大学曾选作课本。1728年爱丁堡大学授予他荣誉博士学位;他的名字被列入《英国诗人传》之中。他去世后,英国威斯敏斯特教堂特为他立了一个纪念碑。

瓦茨一生写诗600余首,在当时是一个最高记录,难得的是至今仍有许多为人传诵不衰。

瓦茨在这首诗歌里赞颂了圣徒美丽永久的天乡,和他们在那里幸福美满的生活。这是作者在伦敦牧养教会时,因体弱多病,与1706年间回家休假六周,在风景如画的南安普敦乡间有感而作。首见于他的《圣诗与灵歌》第二集1707年版。

唐纳德,海恩斯生平不详。但我们知道《赞美诗》(505版)第411首《义勇为主耶稣》是唐纳德,海恩斯作词作曲的。