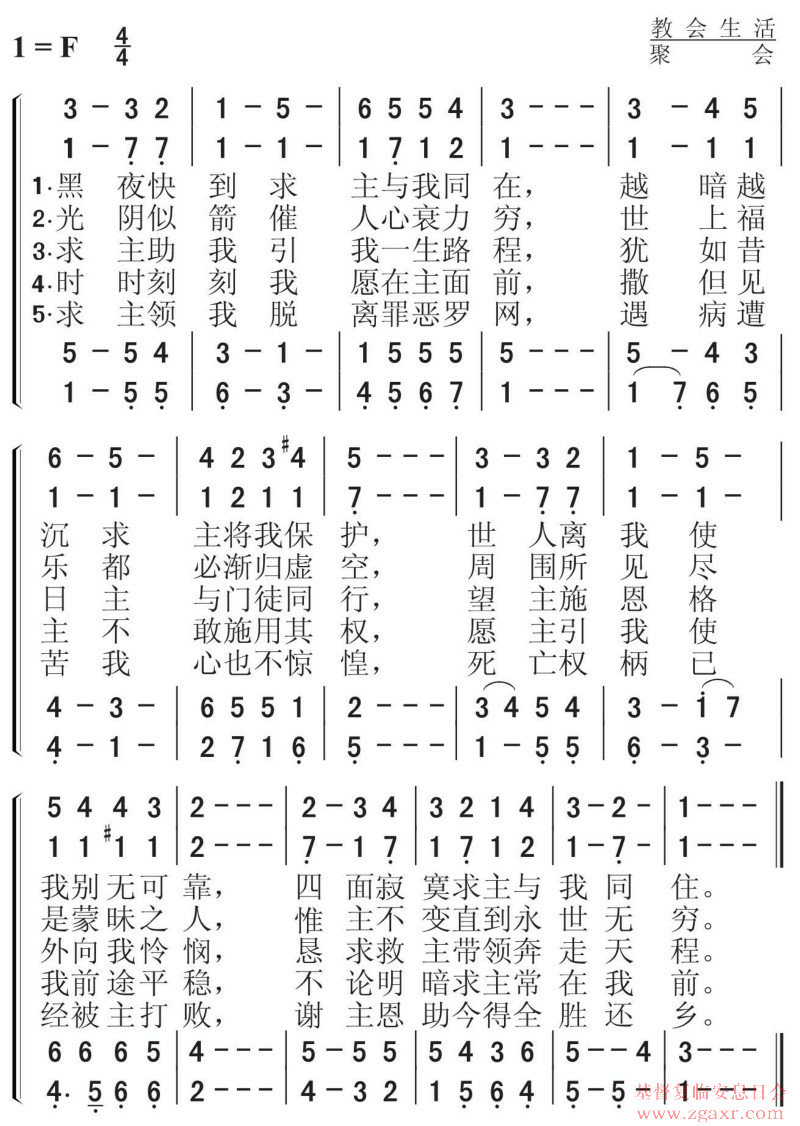

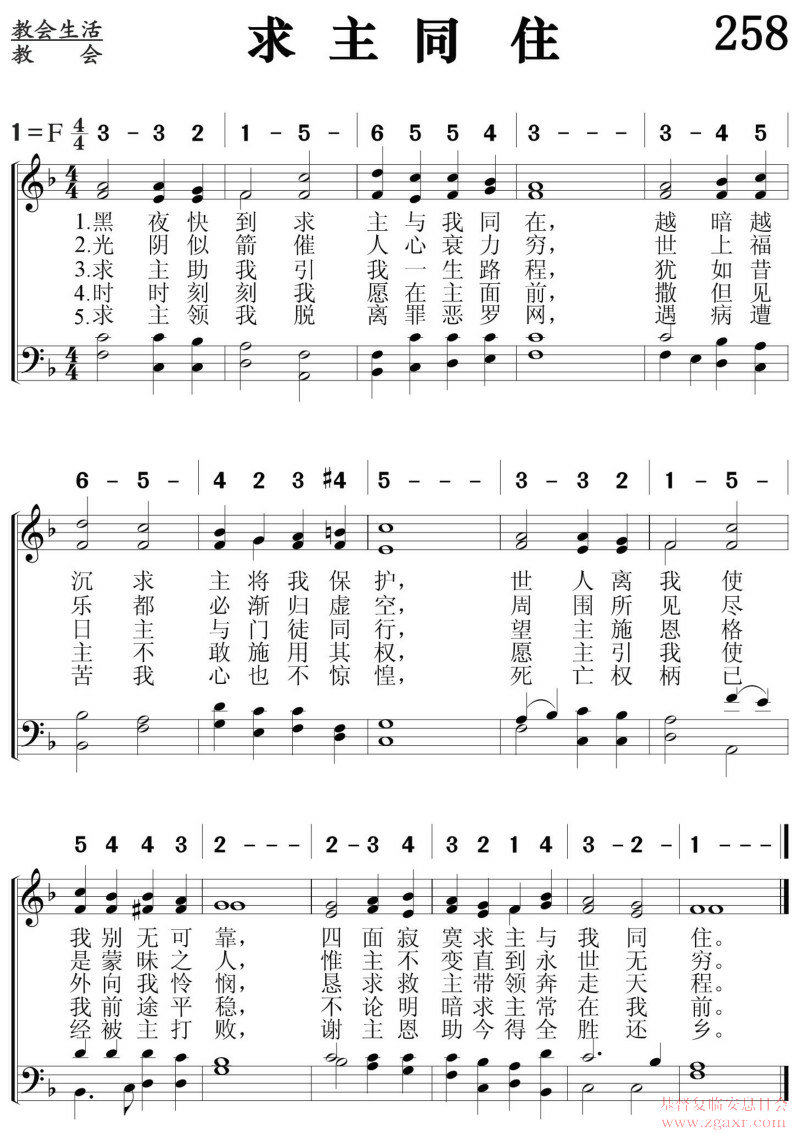

1.黑夜快到求主与我同在,越暗越沉求主将我保护,

世人离我使我别无可靠,四面寂寞求主与我同住。

2.光阴似箭催人心衰力穷,世上福乐都必渐归虚空,

周围所见尽是蒙昧之人,惟主不变直到永世无穷。

3.求主助我引我一生路程,犹如昔日主与门徒同行,

望主施恩格外向我怜悯,恳求救主带领奔走天程。

4.时时刻刻我愿在主面前,撒但见主不敢施用其权,

愿主引我使我前途平稳,不论明暗求主常在我前。

5.求主领我脱离罪恶罗网,遇病遭苦我心也不惊惶,

死亡权柄已经被主打败,谢主恩助今得全胜还乡。

1.Abide with me; fast falls the eventide;

The darkness deepens; Lord with me abide!

When other helpers fail and comforts flee,

Help of the helpless, O abide with me.

2.Swift to its close ebbs out life’s little day;

Earth’s joys grow dim; its glories pass away;

Change and decay in all around I see;

O Thou who changest not, abide with me.

3.I need Thy presence every passing hour.

What but Thy grace can foil the tempter’s power?

Who, like Thyself, my guide and stay can be?

Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

4.I fear no foe, with Thee at hand to bless;

Ills have no weight, and tears no bitterness.

Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?

I triumph still, if Thou abide with me!

5. Hold now your Word before my closing eyes.

Shine through the gloom and point me to the skies.

Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee;

in life, in death, O Lord, abide with me.

Abide With Me

莱特(H .F .Lyte.1793,6,1-1847)作词(1847年),蒙克(W .Honk ,1823,3,16-1889,3,1)作曲(1861年),刘廷芳原译(1933年)。

《求主同住》是英国圣公会福音派牧师莱特的名作,是最好的圣诗之一。他出生于苏格兰爱德纳母,父母早逝,靠半工半读,才艰苦地读完爱尔兰都柏林三一大学的课程。他在校时成绩优秀,名列前茅,获得过奖学金。他原想学医,后又想在文学方面有所成就,但最后却献身为教会工作,到处于穷乡僻壤的困苦渔村为信徒服务和宣传福音。他22岁即担任牧师,两年后有一位同工病重垂危时,特请他到病塌前商谈灵性问题。莱特自愧无所贡献,乃与那位同工共读《罗马书》。从此,他自己也得到灵性奋兴的经验。他在布立克罕(Brixham)作了二十四年牧师。由于他的辛勤工作,来参加礼拜的人与日俱增,主日学的儿童猛增至八百余人。但由于繁重的教牧工作和潮湿的海滨气候,他素来虚弱的身体无法支持,乃遵医嘱到南方休养。临行前的那一周,他还勉强亲自主持圣餐,讲道劝勉信徒要随时准备那最严肃的时刻来到,惟一的方法就是时常纪念,认识并倚赖救主耶稣为我们代死。当天下午他照常前往海边散步,直到夕阳西沉才回来。那时他身体很衰弱,自知离世之日已近,便写出这首《求主同住》。所以夕阳西沉,不一定指的是晚间,而是莱特自觉他的一生已近晚间。“夕阳西沉,求主与我同居”是指在以马忤斯途中的两个门徒挽留耶稣时所说的话:“时候晚了,日头已经平西了,请你与我们住下吧!”(路24;29)全诗是莱特一生信仰实践的总结。他认识到主是他随时的帮助。他一生虽多遇苦难,妻子又离弃了他,但在世态万变中,上帝乃是“不变之神”。他一生多病,但有主同在便“泪消苦意,病痛也无足虑。”直译是:“疾病失去了它的重量,眼泪也不再是痛苦”。到了人生的终点,“双眸垂闭之时”,也能“阴翳飞逝,欣看天光破曙。”他曾说过,“与其长锈而腐蚀掉,倒不如经常用它,将它用尽。”1847年莱特的健康继续恶化,遵照医嘱到意大利休养。但他未能到达意大利,就在法国的尼斯与世长辞了,临终时他仍喃喃说:“平安,快乐!”

英国圣诗专家阿瑟,琼斯为了编写《著名圣诗作者》一书,曾亲自来到莱特牧师的故居,拍摄莱特写诗时的住宅,准备印刷在书本里,同时还访问村中一位老教友,那是莱特牧师任职时的唱诗班成员。这位老教友对琼斯先生说:

“莱特牧师为人和蔼可亲,对青年人循循善诱。但有一天,来了几位旅行布道家,怂恿我们离开原来的教会。加入他们的团体。当时我同其它十二名唱诗班成员感情用事,就退出了教会,以为非如此就不足以表达我们的热心和属灵。莱特牧师苦劝我们要慎重考虑,但谁也不听。后来,当我们得到莱特牧师这首《夕阳西沉》时,我想我最能了解‘求助无门,安慰也无求处’的背景。现在想起来真是后悔莫及。莱特牧师虽然已离开了我们,而他留下的歌声却依旧不断地回响。”

这是一首适于信徒临终时所唱的非常美好的赞美诗。一位牧师弥留之际对他的妻子说:“我如果离世,不要请唱诗班为我唱别的歌,我只希望我们教会的全体信徒都能在我身边唱这首《求主同住》。”

英国国王乔治5世去世时,人们在追悼会上就唱这首诗,美国总统塔夫去世时,教堂的钟声也奏此旋律。441首《背十字架》也是莱特牧师作词的(1824年)。

曲作者蒙克出生于英国伦敦,是著名的琴师,唱诗班指挥,圣乐作家,圣诗编辑,声乐教授。他把毕生的精力都奉献献给了教会,一生只写过一首世俗歌曲,其余均为圣乐。当他在纽英伦圣马提亚堂任管风琴师时,曾领导一个业余唱诗班,每天唱诵早晚礼拜众赞歌的全部祷文,同时兼任伦敦皇家音乐学院声乐教授。他曾对人说:“教堂的管风琴是感动人心的工具,而不是炫耀自己技术的乐器。”他所谱写的圣诗旋律既有历史风采,又有时代特征。1882年达勒姆大学授予他音乐博士学位。

蒙克教授在写本曲曲调时正处于在悲痛之中。他夫人说:“写此曲调前,我们的心情很痛苦。傍晚我们一同到外面散步,蒙克教授看到了晚霞和日落,这一切都和我们的心情一致。回家后,他就写了此曲。”

蒙克是英国圣公会《古今圣诗集》(HymnsAncientandModetm)的发起人和首任主编。该诗集在他生前就出版了四次。第四版正好在1889年他去世前出版。1861年第一版有他谱的曲19首,1868年第二版有6首,1875年第3版有13首,1889年第四版中有18首。他毕生出事编辑赞美诗的工作,直到最后一息。1889年3月1日临终前他还在校阅诗稿。

110首《战争完毕》和《赞美诗》(505版)116首《基督降临》也是蒙克作曲的。