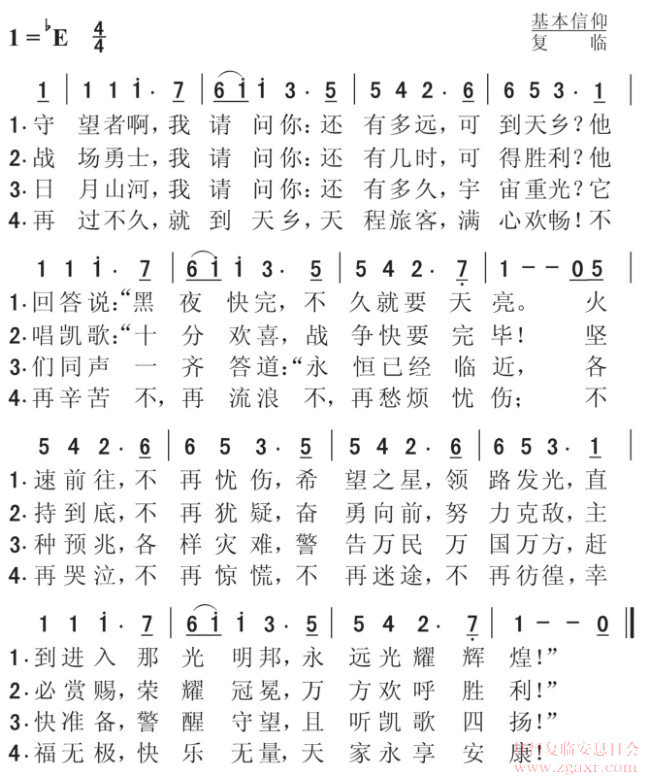

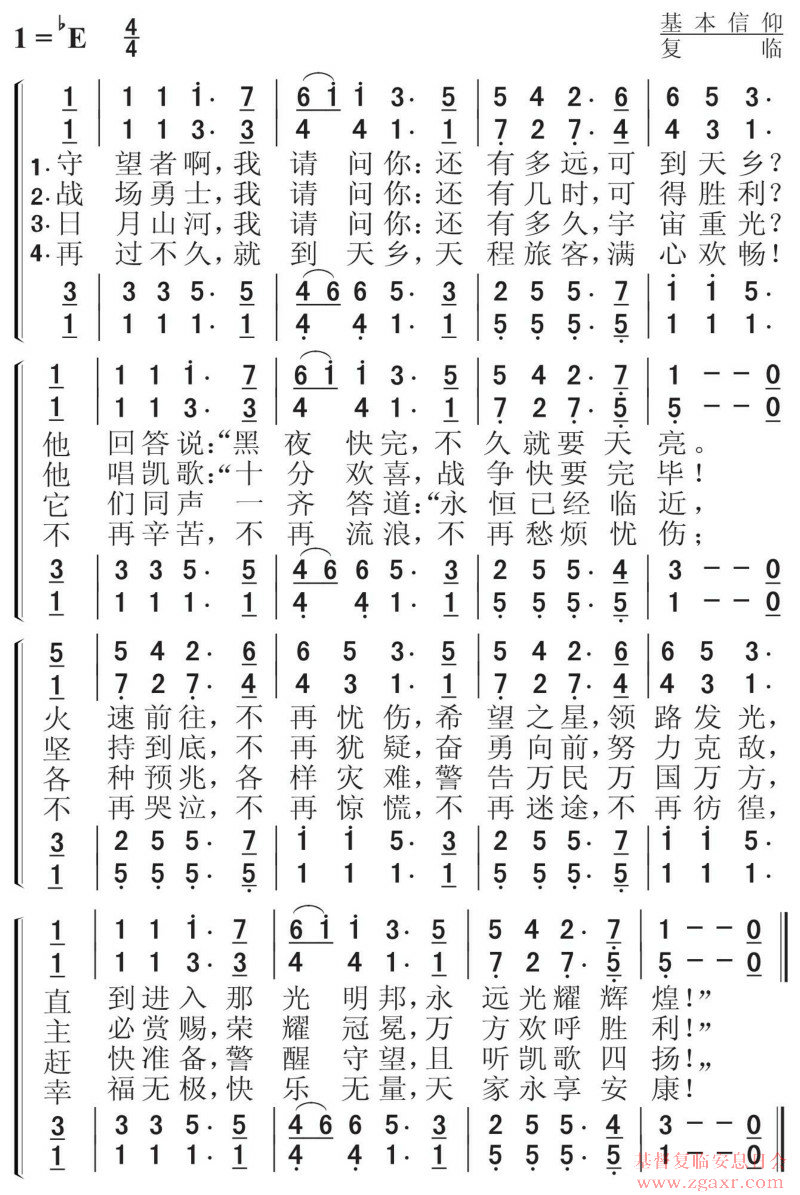

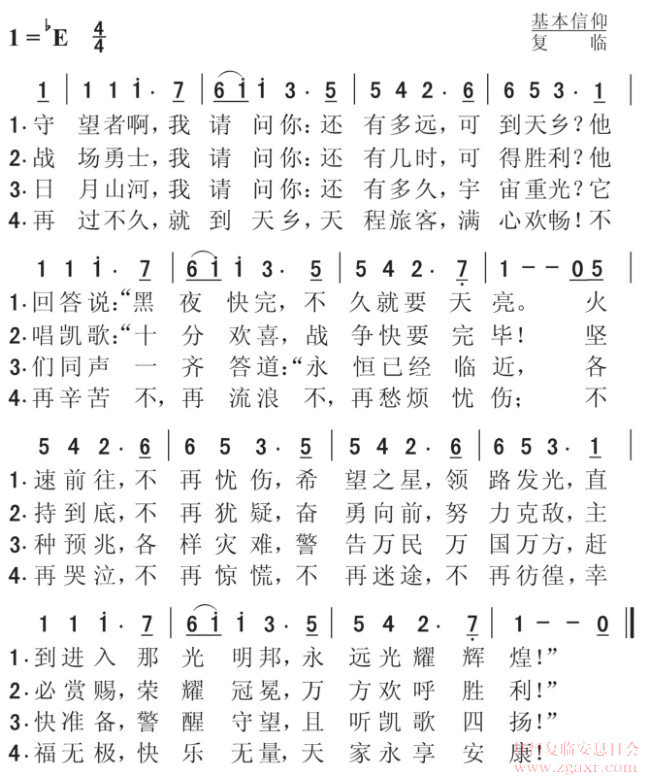

1.守望者啊,我请问你:还有多远,可到天乡?

他回答说:黑夜快完,不久就要天亮。

火速前往,不再忧伤,希望之星,领路发光,

直到进入那光明邦,永远光耀辉煌!”

2.战场勇士,我请问你:还有几时,可得胜利?

L他唱凯歌:十分欢喜,战争快要完毕!

坚持到底,不再犹疑,奋勇向前,努力克敌,

主必赏赐,荣耀冠冕,万方欢呼胜利!””

3.日月山河,我请问你:还有多久,宇宙重光?

它们同声一齐答道:“永恒已经临近,

各种预兆,各样灾难,警告万民万国万方,

赶快准备,警醒守望,且听凯歌四扬!

4.再过不久,就到天乡,天程旅客,满心欢畅!

不再辛苦,不再流浪,不再愁烦忧伤;

不再哭泣,不再惊慌,不再迷途,不再彷徨,

L幸福无极,快乐无量,天家永享安康!

1.How far from? I asked, as on

I bent my steps-the watchman spake:

“the long, dark night is almost gone,

The morning soon will break.

Then weep no more, but speed thy flight,

With Hope’s bright star guiding ray,

Till thou shalt reach the realms of light,

In everlasting days.”

2.I asked the warrior on the field;

This was his soul-inspiring song:

“With courage, bold, the sword I’ll wield,

The battle is not long.

Then weep no more, but well endure

The conflict, till thy work is done;

For this we know, the prize is sure,

When victory is won.”

3.I asked again; earth, sea, and sun

Seemed, with one voice, to make reply:

“Time’s wasting sands are nearly run,

Eternity is nigh.

Then weep no more-with warning tones,

Portentous signs are thickening round,

The whole creation, waiting, groans,

To hear the trumpet sound.”

4.Not far from home! O blessed thought!

The traveler’s lonely heart to cheer;

Which oft a healing balm has brought,

And dried the mourner’s tear.

Then weep no more, since we shall meet

Where weary footsteps never roam-

Our trails past, our joys complete,

Safe in our Father’s home.

How Far From Home?

安妮,史密斯(Annie.Smith.1828,3,16-1855,7,26)作词(1853年),曲作者佚名

噢!不要在我的长眠之处洒泪;

不要为死者,要为生者哭泣;

脱离了人生的重负和不幸,

疲倦之人已在坟墓里得享安息。

我今渴望安歇在孤寂的坟墓中,

因耶稣的脚步已照亮死荫之地;

在盼望中死去的人不久将重逢,

亲爱的朋友们和他做王到永恒。

这首有力而又勇敢的歌词是一个年轻的女子,即本诗的词作者在1855年临死前写下的。她短暂的一生见证了她的信仰,她的艺术创造力,以希望的话,为我们教会留下了深远的影响。安妮·史密斯是一名复临信仰的先贤。

安妮,史密斯是撒母耳和利百加·史密斯夫妻唯一的女儿,于1828年3月16日出生于新罕布什尔州西威尔顿,他们家有三个兄弟,其中一个名叫乌利亚·史密斯。安妮10岁那年,加入了浸信会基督教,但在1844年,她和她的家人因接受基督复临的信息而选择退出浸信会教会。当那年10月22日大失望事件之后,安妮感觉到自己属灵生命的挣扎,於是决定将她的精力投入文学艺术的创作生涯中。

安妮花了六年的时间在七所不同的地区学校中学习。她在马萨诸赛州的查尔斯顿神学院度过了六个学期。那是一所不分教派的神学院,每周都有圣经课,要求学生每个星期日参加两次聚会。她攻读文科学位,并修读了法语和油画课程。她是一位非常有天赋的作家和诗人,并定期为《女性桂冠》和其他文学刊物撰稿。

大约在1851年,贝约瑟拜访了住在西威尔顿的利百加·史密斯,利百加希望他在波士顿时可以顺便也见一见她的女儿安妮。然后,她写信给安妮,敦促她务必要参加贝约瑟预备在伊丽莎白,坦普尔家里举行的聚会。安妮其实不是很想去,但是迫于对母亲的责任感,她最终还是硬着头皮去参加了。

就在聚会的前一天晚上,贝约瑟和安妮都做了同样的梦。他们梦到聚会场所只剩靠门口的一个位置空着,而且安妮迟到了。第二天,安妮果然迟到,并且在靠近门口的地方找到一个空位。贝约瑟认出了她就是昨晚出现在梦中的女孩,当他把梦中场景描述出来时,安妮被这个事件深深感动,并意识到这件事情出于上帝的旨意。

贝约瑟随后向安妮讲解了圣所的相关信息,这很好的解释了1844年的大失望事件的意义。他还向她讲述了安息日(即第七日为星期六)的真理。对于安妮而言,这是一个属灵生命的转折点。在这次的见面后不到一个月的时间里,她为《评论与通讯》写了一首诗,题为《不要怕,你们这一小群》于1851年9月出版。怀雅各意识到她非凡的才华,邀请她加入新成立的复临信徒出版社的工作。该提议远非有利可图,事实上怀雅各只能提供她食宿作为报酬。安妮对是否接受邀请感到犹豫不决,她向怀雅各解释说她的视力问题使她难以胜任这种工作。当她在神学院学习艺术时,安妮用眼过度,据说在创作一幅波士顿的速写之后,有8个月的时间她几乎甚么也看不见了。但是,最后安妮终于放弃了她在艺术事业上的梦想,接受了怀雅各的邀请,搬到纽约罗切斯特。怀爱伦说:“安妮,史密斯与我们在一起。她正是我们所需要的帮手。她与雅各合得来,对他帮助很大。我们现在可以委托她去出版期刊,我们自己能更多出去到羊群中间了”(1851年11月12日致豪兰夫妇)。“雅各在忙于改稿。安妮,史密斯姐妹在协助他,这就给了我一点点时间写信”(1851年12月21日致道奇夫妇)。

工作不总是容易的。经济常常很拮据,复临运动又常遭到人们的讥笑和批评。在以后的三年里,安妮为《评论与通讯》辛勤地工作,最后她终于受托在怀氏夫妇不在时全权管理这份刊物。她继续施展她的创作能力,发表了45首圣歌和诗歌,英文《教会诗歌》(CH)有她写的十首诗歌,其中有三首收录在我们今天所用的诗歌选里;1,197首《还有多远?》(1853年《SDA赞美诗》439首,506版《赞美诗》131首,曲作者佚名);2,《洪福之望》(1852年,《SDA赞美诗》441首、中文506版《赞美诗》130首),該曲作者乔治,科尔斯(GeorgeColes.1792,1,2-1858,5,1)出生于英国,22岁开始传道,1818年移民美国,长期担任教会刊物的编辑,富有音乐天才,是一位出色的歌唱家;3,《苍茫群山》(1851年,《SDA赞美诗》447首、中文605版《赞美诗》132首)。让,雅克,卢梭(JeanJ.Rousseau.1712-1778)作曲(1753年)。(說明;卢梭出生于瑞士日内瓦的一个钟表匠家庭。他10岁时寄养在一个神父家中,长大后当过文书,又学习雕刻,因不堪师傅虐待而逃往森林,被另一位神父发现,送到修道院。16岁时离开修道院,受雇当工人,不久遭解雇,被华伦夫人收养。生活的坎坷使他深感社会的不公平,人生的不自由,遂刻苦自学。他思想开明,所著《民约论》、小说《爱弥尔》和自传式的《忏悔录》出版后使他一鸣惊人,成为法国启蒙思想家、哲学家和文学家。他还自学音乐,曾为狄德罗主编的《百科全书》撰写音乐条目。他还著有《音乐词典》一本。相传我国通行的简谱就是他发明的。)虽然安妮对复临运动忠心不移,但安妮对约翰·尼文斯·安德烈的个人感情却以深深的失望告终。在安妮为《评论与通讯》工作的期间,安德烈也住在罗切斯特,似乎有迹象表明两个人有可能结为连理。但令人不可思议的是,安德烈却移情安吉莉娜·斯蒂文斯,伤透了安妮的心。怀爱伦在给安德烈的一封信中写道:“安妮的失望要了她的命。”

在纳撒尼尔,怀特和安娜,怀特到达罗切斯特后不久,安妮,史密斯患上了肺结核,极有可能是因为与怀特兄妹接触的原因。病情迅速恶化,怀雅各为她支付了75美元医疗费,让她接受治疗,但效果不佳。1854年11月,安妮回到她在西威尔顿的家,在附近的一个疗养胜地接受水疗一度带来希望,但很快她的病情又恶化,一切希望都成了泡影。当她清楚自己已不久于人世时,安妮把眼光放在一个最终目标上;编辑一本自己的诗集。她的兄弟乌利亚·史密斯当时也是《评论与通讯》的一名编辑,他回到家中协助她出版诗集《这里和天国的家》,在《评论与通讯》发表。她完成诗集后又活了10天。为了纪念他的姐妹,乌利亚画了一朵她最喜欢的花;牡丹,刻印在诗集的扉页上。

安妮的母亲在一本刊物上叙述了女儿的死,描绘了安妮怎样平静而坦然无惧面对死亡。“天开了,”安妮喊道。“我要在第一次复活时醒来。”

年仅27岁的安妮·史密斯度过了默默而又忠于信仰的一生。她所写的诗歌和圣诗经受了岁月的考验流传下来,给我们打开了一扇窗户,使我们能够瞥见过去那场主要由青年人推进的运动;那些充满艰难、牺牲,和献身于伟大事业的日子。她在伤心痛苦之中,仍然为善不辞劳苦。她的一生是服务的一生,是为后人铺路的一生,使得后人得以传扬基督,使我们为归家早做预备。她的一生给我们留下了光辉的榜样。